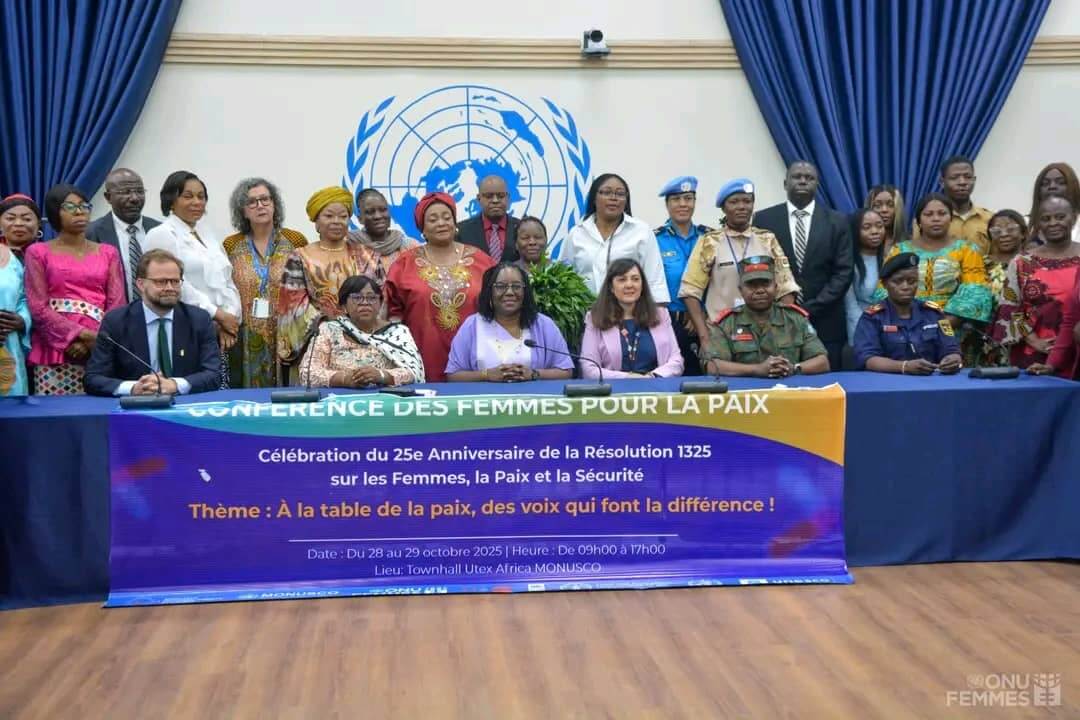

Vingt-cinq ans après l’adoption de la Résolution 1325 du Conseil de sécurité des Nations Unies sur les femmes, la paix et la sécurité, les femmes congolaises ont une fois de plus fait entendre leurs voix. À Kinshasa, le 28 octobre 2025, elles étaient près de 300, issues du Nord-Kivu, de l’Ituri, du Kasaï, du Kongo-Central et même de la diaspora, à répondre à l’appel d’ONU Femmes, en partenariat avec la MONUSCO, les agences du Système des Nations Unies et le soutien du Royaume de Norvège. Le thème choisi pour cette conférence : « À la table de la paix, des voix qui font la différence ».

Et ces voix ont résonné. Dans la salle du Townhall de la MONUSCO comme dans les cœurs, elles ont porté les récits de celles qui négocient la paix dans les villages, qui portent l’espoir dans les camps de déplacés et qui bravent les obstacles, très souvent avec des ressources dérisoires. Madame Arlette N’Vondo, Représentante d’ONU Femmes en RDC, leur a rendu hommage avec émotion : « Je voudrais saluer avec beaucoup d’admiration les femmes leaders et les organisations féminines… celles qui obtiennent des résultats concrets malgré les maigres ressources. »

Mais au-delà des hommages, cette rencontre a été un moment de vérité. Car si la Résolution 1325 appelle depuis 25 ans à reconnaître le rôle des femmes dans la consolidation de la paix, leur accès aux négociations formelles et aux postes de responsabilité reste limité. Les témoignages partagés ont mis en lumière les défis persistants, mais aussi les avancées portées par des femmes qui refusent de rester spectatrices de leur destin.

Des échanges intergénérationnels ont permis de tisser des ponts entre les mémoires et les aspirations. Des femmes jeunes et moins jeunes ont partagé leurs expériences de médiation communautaire, de reconstruction et de solidarité. Et toutes ont rappelé que la paix commence souvent par des gestes simples : écouter, dialoguer, protéger.

La paix ne se décrète pas. Elle se co-construit, lentement, patiemment, avec toutes les voix.

Elle se tisse dans les dialogues communautaires, dans les ateliers de sensibilisation, dans les récits partagés entre femmes déplacées et médiatrices locales. Elle se co-construit quand les institutions cessent de parler seules et commencent à écouter. Quand les chefs coutumiers, les OSC, les jeunes et les femmes s’assoient autour de la même table pour penser ensemble la sécurité, non comme une injonction verticale, mais comme une responsabilité collective.

En RDC, cette co-construction prend racine dans des initiatives concrètes. À Bunia, Bukavu, Goma ou Kinshasa, des comités de sécurité locaux voient le jour, portés par des projets soutenus par les Nations Unies et les partenaires techniques. Ces espaces de concertation permettent aux communautés de remonter leurs préoccupations, de signaler les incidents, de proposer des solutions. Ils redonnent du sens à la gouvernance sécuritaire, trop longtemps perçue comme lointaine, opaque, voire prédatrice.

Elle se co-construit aussi dans les curricula de formation des forces de l’ordre, désormais harmonisés pour intégrer les droits humains, l’éthique et la prévention des violences basées sur le genre. Dans les campagnes de sensibilisation menées par des organisations comme SISTERS RDC, qui encouragent les jeunes filles à envisager une carrière dans la sécurité. Dans les récits de femmes militaires qui brisent les stéréotypes et deviennent des figures d’autorité respectées.

Mais cette paix reste fragile. Elle demande des relais institutionnels solides, des financements durables, une volonté politique affirmée. Elle exige que les réformes ne soient pas seulement administratives, mais profondément sociales. Que les femmes ne soient pas seulement invitées, mais impliquées. Que les communautés ne soient pas seulement consultées, mais écoutées.

La paix ne se décrète pas. Elle se co-construit

La paix se tisse dans les dialogues communautaires, dans les récits partagés entre femmes déplacées et médiatrices locales. Elle se co-construit quand les institutions cessent de parler seules et commencent à écouter les autres parties prenantes. Il est inconcevable que 52% de la population que constituent les femmes et qui sont les principales victimes de ces violences soient écartées des mécanismes de pacification. La paix se construit quand les chefs coutumiers, les OSC, les jeunes et les femmes s’assoient autour de la même table pour penser ensemble la sécurité, non comme une injonction verticale, mais comme une responsabilité collective.

En RDC, cette co-construction prend racine dans des initiatives concrètes. À Bunia ou Kinshasa, des comités de sécurité locaux voient le jour, portés par des projets soutenus par les Nations Unies et les partenaires techniques. Ces espaces de concertation permettent aux communautés de remonter leurs préoccupations, de signaler les incidents, de proposer des solutions. Ils redonnent du sens à la gouvernance sécuritaire, trop longtemps perçue comme lointaine, opaque, voire prédatrice.

Elle se co-construit aussi dans les curricula de formation des forces de l’ordre, désormais harmonisés pour intégrer les droits humains, l’éthique et la prévention des violences basées sur le genre. Dans les campagnes de sensibilisation menées par des organisations comme SISTERS RDC, qui encouragent les jeunes filles à envisager une carrière dans la sécurité.

Mais cette paix reste fragile. Elle demande des relais institutionnels solides, des financements durables et une volonté politique affirmée. Elle exige que les réformes ne soient pas seulement administratives, mais profondément sociales et transversales. Que les femmes ne soient pas seulement invitées, mais impliquées. Que les communautés ne soient pas seulement consultées, mais réellement écoutées.

Un appel collectif a été lancé pour que les autorités nationales et les partenaires internationaux soutiennent concrètement la mise en œuvre du Plan d’Action National de la Résolution 1325 en RDC. L’espoir est que cette dynamique se traduise par plus de femmes autour des tables de décision et moins de conflits dans les communautés.